肌少症——老年人的慢病元凶

「有一位七旬老翁身高约170公分,老是说自己吃不下;即使勉强吃了,也容易胀气,解便解不出来,整个人干干扁扁的,体重只剩38公斤」欧瀚文回想起这位肌少症病人,仍感到印象深刻;后来,经安排检查后,才知道这名病人是因为年纪大了,营养素摄取不足,才导致肌少症。

肌少症对原本身体状况就不佳的族群来说,最直接的影响,就是健康状况容易恶化;欧瀚文说,临床上常遇到肌肉流失速度非常快的壮世代,除了因身体消化吸收功能不佳之外,迈入更年期后,荷尔蒙流失也是一大主因,所以女性肌肉的流失,又比男性更早且更快。

造成肌少症8种原因如下:

1.细胞变化(粒线体受损、氧化压力、细胞凋亡)

2.身体活动量低

3.肌肉纤维萎缩

4.发炎反应

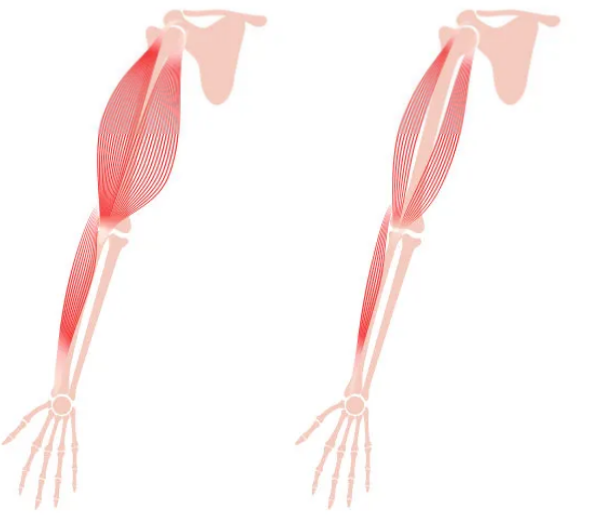

5.肌肉流失

6.营养与代谢(营养不良、蛋白质摄取不足)

7.遗传因素

8.内分泌下降(生长激素、IGF-1、睾固酮、雌激素)

肌少症6大症状

肌少症的征兆除了肌肉流失外,还需看2种肌肉表现:肌肉力量(如手掌的握力或脚的力量)及走路速度;握力变差或走路变慢,其死亡率都会变高,与肌肉相关的问题也会出现。

1.握力变差(如拧毛巾时无法施力)

2.走路变慢

3.无法长时间走路

4.站不起来

5.肌肉没力容易跌倒

6.每天会觉得无力感

肌少症后期症状

肌少症后期较严重的症状有动作功能障碍、跌倒、骨折,甚至丧失独立生活的能力,进而增加死亡风险;因此,预防肌少症发生,不仅能降低失能风险,更能减少可能的医疗支出,以及照顾病人所需付出的心力与时间。

肌少症看哪一科?

当家中长辈出现上述肌少症症状,怀疑有肌少症的可能性时,可至老年医学科或康复科就诊,进行检测。

肌少症自我检测3步骤?

肌少症的检测2阶段

第1阶段:肌肉功能检测

通常医院或诊所诊断肌少症会先做肌肉功能测试,例如:手的握力、由椅子站起来的速率、走路的速度,另外还要加上肌肉平衡功能测试。

第2阶段:仪器检测

如果第一阶段发现肌肉功能减少,则需进一步接受肌肉质量的检测,检测方法包括生物电阻测量仪、双能量X射线吸收仪、电脑断层等。

肌肉流失怎么办?饮食运动7招:4大饮食+3大运动

肌少症目前没有治疗药物,临床治疗通常会透过疾病检测与评估、营养补充及培养运动习惯等流程,达到延缓或预防肌少症恶化带来的影响。

肌少症饮食4方法:肌肉流失要补充什么?

对年长者来说,蛋白质、钙质及维生素D等营养摄取不足,容易提高肌少症的风险,导致肌力退化、跌倒失能等,因此在营养摄取方面,可遵守以下4大方法。

欧瀚文说,透过饮食适时补充摄取MCT(中链脂肪酸),可快速转变为能量,增加肌肉强度。一般食用油的脂肪酸属于长链脂肪酸(Long-chain triglyceride, LCT),需透过消化酵素才可被消化吸收;相较之下,中链脂肪酸(MCT)的分子量很小,无须消化酵素即可被吸收,能快速被人体吸收消化,可快速转变为能量。

MCT的消化分解速度比一般脂肪快5~8倍,快充体力5倍速

研究指出,MCT(中链脂肪酸)在口腔内分解速度为一般脂肪LCT(长链脂肪酸)的5~8倍,且MCT进到胃部后,仍能被分解;也就是说,从吃进体内到被人体运用,过程仅约10分钟;相较之下,一般长链脂肪酸约在消化2小时后,才会被人体吸收。此外,MCT还具有快充体力5倍速的优点。

每日摄取6公克,可增加肌肉强度

国外研究发现,每日摄取6公克,可增加肌肉强度,并提升日常生活活动量表分数(日常生活活动能力),包括提升自我照顾与外界环境互动,如移动、穿衣、进食、如厕、盥洗、与人沟通、居家整理及社交活动等。

提升认知能力,可能改善阿兹海默症

另一项国外临床研究指出,每日摄取6公克MCT,可提升简易智能量表分数(Mini-Mental Status Examination , MMSE)、增进认知能力;阿兹海默症病人因脑部特定区出现代谢衰退,导致细胞无法利用葡萄糖,进而加速退化,然而,透过MCT可提供酮体给脑神经细胞使用,减缓细胞因缺乏能量而坏死,故MCT可能具神经保护效果,也为阿兹海默症治疗开拓新的机会与可能。

肌少症饮食方法2:蛋白质摄取「量、质、均衡」

蛋白质摄取量:65岁以上族群,蛋白质摄取可达1.2公克/公斤

依据台大医院建议,65岁以上族群的蛋白质摄取量,可以每公斤体重约1.2公克进行换算;若罹患慢性肾脏疾病的长者,建议咨询医师或营养师后,再行评估与调整。

蛋白质品质:优质蛋白为优先,降低健康负担

为了避免在补充蛋白质的同时,摄取过多脂肪,特别是饱和脂肪,卫生福利部指出,蛋白质的品质可透过固定的PDCAAS值(Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score)来评估,这是一种国际公认的标准,PDCAAS值是基于人体对蛋白质的消化和吸收率,分数愈高代表著蛋白质的品质愈优越。

蛋白质三餐平均摄取:吸收效果佳,运动后摄取更好

除了达到蛋白质的每日摄取量,也需避免把蛋白质集中在某一餐,造成身体无法有效吸收,或增加肾脏、肝脏负担。

长庚医院指出,台湾虽然长年日照充足,仍有超过半数国人缺乏维生素D,其中以老年人的比例最高;维生素D可减缓肌肉流失,因此建议年长者可适时增加日晒时间,并多摄取富含维生素D的食物,如:深海鱼類(鲑鱼、鲭鱼)、蛋類、乳制品等,或额外补充维生素D营养补充剂。

依据国健署的资料,维生素D与钙质的参考摄取量如下:

维生素D:

1.1~50岁者:10微克(400 IU)/日

2.51岁以上者:15微克(600IU)/日

钙质:19岁以上者,1000毫克/日

肌少症饮食方法4:足够的热量

国健署:在适度活动量下,71岁以上每日摄取热量,男性2150大卡;女性1700大卡

可能大家会疑惑,台湾人肥胖问题严重,热量摄取会不够吗?其实对于年长者来说,随著身体消化系统退化,胃口变差、吸收力减少,容易造成热量摄取不足,进而导致「蛋白质热量耗损」,也就是人体组织的蛋白质分裂变成糖、热量供身体使用,造成肌肉量流失。

肌少症3大运动类型

改善肌少症的运动方式包括阻力性及平衡感的训练;运动强度依据病人身体状态,依序分成以下3种类型:

严重虚弱的病人

臀桥

蚌壳

能下床踏步或步行者

体力与功能较佳的长者或病人

参考文献